|

|

|

«Долой!» и «Да здравствует!»

Журнальность школьного журнала | |

Конец классической типографики. Правила нового графического дизайна: модернистская эстетика, стремление к функциональности, отказ от засечек, уплотнение надписей, появление логотипа | |

|

В огне революционных потрясений сгорела не только надежда на демократическое развитие России, но и классическая типографика. Новая модернистская эстетика пришла с митингов и манифестаций: «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры». Выверять пропорции буквы при написании лозунга нет нужды. Главное — чтобы надпись была прочитана, понята и побуждала к действию.

Правила нового графического дизайна диктовались уже не столько книгой, сколько плакатом — не традицией, лелеемой веками, а революционным творчеством, традицию категорически отвергающим. «Плакат, — утверждал в 1925 году теоретик искусства Николай Тарабукин, — это конденсированная энергия, заряд, посылаемый в толщу народной массы». Мастерство плакатиста оценивалось не «красотой», а результативностью, действенностью: сумел привлечь внимание, достучался призывом до ума и сердца, сагитировал и распропагандировал — молодец. Точнее всего выразился Владимир Татлин, предписывавший в вопросах искусства руководствоваться направлением «ни к старому, ни к новому, а к нужному». Стремление к функциональности действительно присутствует в большинстве культурных новаций первых послереволюционных десятилетий; в этом смысле рубленые шрифты плакатов Маяковского и Родченко — абсолютная параллель архитектурным опытам конструктивистов. И архитектура, и книга, и журнал — все в этой системе должно наглядно выражать свою функцию. Дом — «машина для жилья» (Ле Корбюзье), книга — «инструмент для чтения» (В. Фаворский).

|

|

Перейти

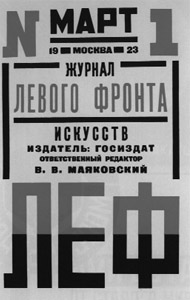

Обложка журнала «ЛЕФ», 1923, № 1,

художник А. Родченко

Прощай, Антиква, прощайте, засечки!.. Да здравствуют рубленый шрифт, яркий цвет, гигантские размеры! Строгая осевая симметрия — пережиток классической типографики |

|

Первыми пали засечки. Для классического искусства книги они были необходимы как костюм в обществе, как знак приличия, признак принадлежности к цивилизации. Сейчас трудно представить, каким шоком для читающей публики должно было стать повсеместное утверждение надписей, в которых буквы не имели засечек; недаром за ними закрепилось общее название «гротески» (от франц. grotesque, букв. — причудливый, комичный).

Затем выявилась очевидная тенденция уплотнения надписей, особенно заголовочных. Там, где в классической книге полагалось быть свободной шеренге прописных букв, в журналах начала XX века становятся обычными плотные ряды компактных и насыщенных строчных: торжественность сменяется динамичностью, продуманное изящество — энергией и силой.

|

|

|

Но главным нарушением вековых традиций было даже не внешнее изменение облика текста, а новое отношение к написанному слову. В классической типографике вид слова никак не соотносился с его значением: грубо говоря, «Бог» и «черт» писались одними и теми же буквами. Или, как сказали бы специалисты по семиотике, означающее было независимо по отношению к означаемому. Теперь же требовалось, чтобы и внешняя форма слова была содержательна, чтобы уже сам выбор того или иного шрифта нес информацию о смысле и эмоциональном градусе написанного. Достичь этого в полосе набора довольно сложно, но в качестве первого шага возникла практика выделения важного слова жирным начертанием. В названиях же требование образной согласованности смысла и облика, слова и шрифта стало обязательным. Появился логотип, то есть специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия фирмы (издания). От логотипа — лишь шаг к фирменному знаку, в котором содержание и визуальный образ сливаются в один неделимый объект. Так сформировалась модернистская парадигма графического дизайна, на протяжении всего XX века определявшая логику развития всех средств коммуникации, и в том числе журналов. |

|

|

|

|

Далее Далее

Вернуться к оглавлению Вернуться к оглавлению |

|

|

|

|