«Встречное движение». Газета гимназии им. Н.Д. Лицмана,

Тобольск, 2005.

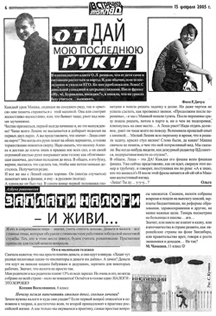

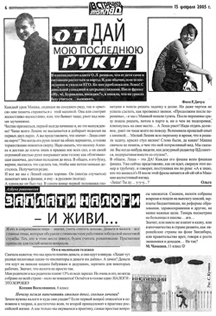

Посмотрите на фотографии: изображения вырезаны и

заключены в рамки, причем рука девушки и голова юноши

выходят за их пределы. Это очень старый и действенный

прием. На знаменитой новгородской иконе XII века, изображающей

святого Георгия, край плаща, копыта коня и

нимб святого частично выступают на поля. И иконописец,

и дизайнер школьной газеты, таким образом, добиваются

того, что изображение как бы «возвращается» на плоскость,

подчеркивая единство всех элементов композиции

он переводит

глаза

на заголовок.

Заголовок

должен

быть достаточно

крупным

(«громким

«), желательно

оригинальным

(Не ходи

по школе замороженным,

а ходи

на «День отличника

» за

мороженым!

— «Know How»). Хорошо,

когда

создается

пара:

краткий

и неожиданный

заголовок

привлекает

внимание,

подзаголовок

объясняет,

о чем, собственно,

речь. Далее

— преамбула

(она

же «лид», «вводка

«), уже вплотную

подводящая

читателя

к проблематике

текста.

Но если

вы решили,

что от заголовка

читатель

так сразу

и перейдет

к тексту,

то ошибаетесь.

Судя

по тем же исследованиям,

сначала

он обратит

внимание

на всякого

рода

«информашки

«:

врезки,

цитаты,

таблички,

схемы,

графики.

О них

часто

забывают

в школьных

газетах,

а зря: место

они занимают

мало,

в глаза

бросаются

сразу,

информации

могут

сообщить

много.

И только

рассмотрев

все рисунки,

прочитав

все заголовки

и подписи

под фотографиями,

взглянув

на инфографику,

читатель

наконец-

то обратится

к тексту.

* Кстати, если это действительно так, и для школьной газеты указание на автора материала важнее, чем содержащаяся в тексте информация, может быть, стоит ввести новое правило школьно — газетного дизайна и набирать подписи более крупным кеглем, чем принято в «большой » прессе?

** Читатель «усваивает» 75–80 % всех иллюстраций, 56 % заголовков, 31 % «информашек-брифов «, 29 % подписей. См.: Сурнин Д. Внимательный дизайн // [кАк) № 34/2005. — С. 10–11. |