|

|

|

Пособие для начинающего издателя

Советы начинающим издателям |

|

|

|

|

|

Участники Конкурса — очень разные люди: от мастеров, вооруженных всем арсеналом журналистики и пришедших в школьную прессу, имея за лечами опыт работы в прессе взрослой, до школьников»пятиклассников, в один прекрасный день затеявших издание журнала страниц на десять. Участники Конкурса — очень разные люди: от мастеров, вооруженных всем арсеналом журналистики и пришедших в школьную прессу, имея за лечами опыт работы в прессе взрослой, до школьников»пятиклассников, в один прекрасный день затеявших издание журнала страниц на десять.

Одни все это знают о профессиональных фишках и секретах. Другие догадываются об их существовании. Третьи уже почти догадались, но еще не успели попробовать. Четвертые и таком и не подозревают. А пятые давно используют.

Пятые! Вам читать эти советы совершенно не обязательно!

Анна Чайковская

Советы и секреты

Заголовки — громко!

Громко — значит крупно. Это все знают, это просто. Зато очень не просто придумать такой заголовок, чтобы он и привлекал внимание, и был свежим и неожиданным, и верно отражал суть материала.

Ну, что ж, делимся секретом. В сегодняшней журналистской практике применяется «много

ступенчатое» наименование материалов. Сначала — рубрика, чтобы было понятно, на что настраиваться: на интервью, дискуссию или поэму.

Затем — собственно заголовок, броский, краткий

и по возможности интригующий. Он может быть

даже непонятным — лишь бы привлекал внимание. Под ним, как ясно из самого термина, — подзаголовок, то есть расширенное название, где

уже поподробнее объясняется, о чем речь.

Собственно, на этом можно бы и остановиться. А можно сочинить еще преамбулу или введение,

из которого становится ясно, как именно этот

журнал относится к проблеме, названной в подзаголовке и афористически сформулированной

в заголовке.

Сложно? Ничуть. Кроме того, есть у кого учиться. Вот, например, рубрики, заголовки и введения

из «взрослого» «Огонька»:

- рубрика Культура

- муки зву «Уэйтс как У. Е».

- «Свое 55. летие Том Уэйтс уже не успеет отметить в России. Есть надежда, что хотя бы следующий день рождения Тома мы отпразднуем вместе»

- рубрика Общество/телевидение

- «Весь в папу»

- «Древний и величественный Рим стал объектом съемок российского телеканала».

Интересно?

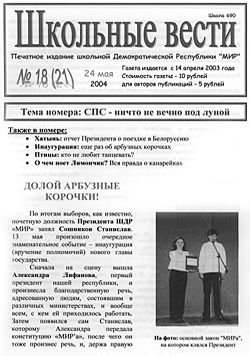

А вот заголовки «Школьных вестей»: «Инаугурация: еще раз об арбузных корочках»; «Птицы: кто

не любит танцевать»; «О чем поет Лимончик? Вся

правда о канарейках». «Огонек» позавидует!

Задание

Придумайте новую рубрику, заголовок и подзаголовок к двум материалам о нашем конкурсе. В обоих случаях заголовок должен быть очень кратким и завлекающим, подзаголовок — внятным

и объясняющим, а рубрика — в стиле ва

шего собственного издания. Но! Имейте в виду: один материал — критический

и почти ругательный, а второй — добрый

и восторженный. Не перепутайте!

|

| Интервью! как сложно!.. |

И, правда, сложно. Наверное, это самый трудный из журналистских жанров.

В информационной заметке автор сообщает

о том, что уже произошло, и его дело — только толково рассказать, не ввести в заблуждение, ничего

не напутать и грамотно расставить слова. В статье

он излагает собственные взгляды и мысли и потому полностью свободен.

В интервью же приходится раздваиваться: думать за себя и за того, с кем беседуешь, сочинять

вопросы и предугадывать ответы.

Вот несколько хитростей, проверенных опытом: сначала о вопросах, потом об ответах.

Вопросы нужно придумывать заранее. Не стоит перекладывать на собеседника всю ответственность за то, чтобы разговор был интересным

и познавательным — лучше с самого начала определить тему разговора и ее стратегию.

Вопросы неплохо бы отпечатать и предоставить собеседнику за несколько дней до интервью. Нет, если вы собираетесь обсуждать погоду за окном или задавать вопросы о датерождения, можно обойтись и без такой подготовки — уж что-нибудь человек вам ответит. А если

вы хотите узнать его мнение о тенденциях современной музыки или о перспективах высшего образования в связи с глобальным потеплением,

стоит дать человеку время подготовиться. Сами

знаете, как это бывает: как закончился разговор,

так и вспоминается, что еще интересного можно

было сказать, какой довод привести, каким примером подтвердить. Вот и ваш собеседник должен иметь время собраться с мыслями — и вам

будут легче текст обрабатывать, и читателям

приятнее читать.

Вопросы бывают умные и не очень умные.

Отличить их довольно просто. Умные — те, что

возникают из самой проблемы, ради которой вы

пришли беседовать именно с этим человеком.

Не очень умные — те, что ни с ней, ни с этим

человеком никак не связаны: «Как долго вы работаете в школе?», «Что вы думаете о современной молодежи?», «Каковы ваши творческие планы?», «Что бы вы могли пожелать нашему

изданию?»

Вопросы должны выражать позицию спрашивающего — только тогда можно надеяться, что из ответов будет понятна позиция отвечающего. Более того, каждый следующий вопрос

должен логически вытекать из полученного

вами ответа, как это собственно и бывает при естественном человеческом разговоре. Каким

образом совместить это требование с заранее

заготовленным списком вопросов? А мастерство на что?

Ответы — особая тема. Приходится смириться с горькой правдой: людей, которые сами отвечают на вопросы так, что бери и печатай, на свете единицы. Большинство, начав фразу, не заканчивает ее.

Причастий и деепричастий не используют, предпочитая повторять к месту и не к месту словечко «который». Многие любят инверсию, то есть изменение обычного порядка слов: произносят сначала

существительное, и лишь потом, призадумавшись,

подбирают к нему эпитет. Или неожиданно подменяют одно подлежащее другим. Или произносят

предложение из двадцати слов, в котором нет ниодного сказуемого. В литературе иногда используется как особый прием записи такого не структурированного монолога, потока сознания. (Самый знаменитый пример — последняя глава «Улисса» Дж. Джойса.) Но для журналистики это не годится.

Ответы приходится корректировать с учетом

русской грамматики. Но превращать устную

речь в письменную тоже нехорошо: ведь человек с вами разговаривал, думал, может быть,

волновался, может быть, пытался вас в чем-то убедить, горячился, возражал — не отчет сочинял для начальства! Как добиться сразу и эффекта живой человеческой речи, и ее грамматической правильности? Сложно, конечно. Но

если очень постараться, то рано или поздно все

получится!<

Задание

Придумайте 30 вопросов

для интервью с хоббитом Фродо.

Для тех вопросов, на которые можно ответить и «да», и «нет», придумайте по два варианта следующих вопросов: что вы спросите в том случае, если собеседник скажет: «О, да, разумеется!», а что в том, если он воскликнет: «Нет, конечно! Как вы могли подумать!» |

| Синдром «и так все ясно» |

Еще одна хитрость журналистского дела — все

время помнить о читателе. Казалось бы, это очевидно! Но иной раз материал в газете или журнале (что школьной прессы, что «большой») напоминает объявление в электричке: машинист что-то такое невнятное, не раскрывая рта в микрофон, произнес — и полагает, что долг свой выполнил. Но

люди-то ничего не поняли, то есть информацию не

получили. А информация — она как мячик в волейболе: мало того, что один игрок его бросил, нужно, чтобы другой поймал.

В школьной прессе эта беда приобретает вид

синдрома «И так все ясно».

И так все известно, как зовут директора — и печатается «Интервью с директором» без указания его имени и отчества, а то и фамилии. Но первоклассник имеет полное право пока не знать фамилию директора, а родители успели забыть его

имя-отчество! Не поленитесь, напишите все, что надо — это не трудно.

И так все помнят, что школьная команда побе

дила в конкурсе. Но через год уже никто не вспомнит, что это был за конкурс, и как звали капитана!

Не потеряйте информацию — она еще пригодится.

И совсем не вредно писать полностью имя автора. Даже если все знают, что П. Иванов — Петя,

а не Павлик и не Пантелеймон, и что учится он в 3-м,

а не в 11-м классе. Поверьте, результат стоит того,

чтобы лишний раз нажать на клавиши клавиатуры.

Задание

Придумайте, как кратко и ясно

представить героя вашего материала,

если он — доктор Ватсон, Антон Городецкий, дедушка мэра вашего города,

ничем не знаменитый первоклашка из

соседней школы или ваш собственный

гость из Оймякона |

| Комплекс — он везде комплекс |

Представьте себе алмаз без оправы. Или балерину, в одиночестве исполняющую па-де-труа.

Или хоккейную команду из одного игрока. Так выглядят одинокие статьи, не поддержанные дополнительными материалами.

Между тем задача решается просто. Нужно не

полениться и каждую тему рассмотреть как новую

игрушку в детстве: со всех сторон. Попробовать на вкус, выяснить, влезает ли в коробку, проверить,

нет ли такой у приятеля, попытаться исследовать,

что у нее внутри, узнать, умеет ли она плавать

и что получится, если сбросить ее с балкона.

Берем статью про конкурс изобретателей,

на котором победила команда лицея. Добавляем

к ней интервью с капитаном — пусть расскажет, что

чувствовал, получая диплом. Присоединяем сюда

же информационную справку о самом конкурсе,

и выясняем, к чему можно приравнять награду — к Нобелевской премии или к пятерке за контрольную. Лезем в Интернет: что думают о нем другие участники. Печатаем полный список команды:

школа должна знать своих героев. Публикуем чертежи того, за что команда получила свой приз.

Приз фотографируем и тоже публикуем. Да,

и портреты победителей сюда же! Комментарий

специалиста: любопытно ведь, как оценивает

работу команды учитель физики. Кстати, неплохо

поинтересоваться у классного руководителя, как

эти эдисоны совмещают изобретательство с учебой. Что, журнал кончается? Ну ладно, заметку

о планах команды на будущее пока отложим. Зато

какой номер получился!

Задание

Придумайте, какие материалы

можно поставить в номер, если ваш автор принес статью о рок-группе, вчера

давшей первый в своей жизни концерт,

никому пока не известной, но многообещающей, причем играющей что-то такое, что очень трудно описать словами

|

|

|

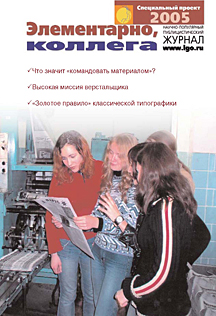

Коллеги!

Задать вопрос и получить ответ — это не интервью.

Интервью — это драматургия.

Учитесь у классиков жанра!

Элементарно же! |

|

|

|

Представьте себе балерину, в одиночестве исполняющую па-де-труа.

Или хоккейную команду из одного игрока.

Так выглядят одинокие статьи, не поддержанные дополнительными материалами

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Участники Конкурса — очень разные люди: от мастеров, вооруженных всем арсеналом журналистики и пришедших в школьную прессу, имея за лечами опыт работы в прессе взрослой, до школьников»пятиклассников, в один прекрасный день затеявших издание журнала страниц на десять.

Участники Конкурса — очень разные люди: от мастеров, вооруженных всем арсеналом журналистики и пришедших в школьную прессу, имея за лечами опыт работы в прессе взрослой, до школьников»пятиклассников, в один прекрасный день затеявших издание журнала страниц на десять.